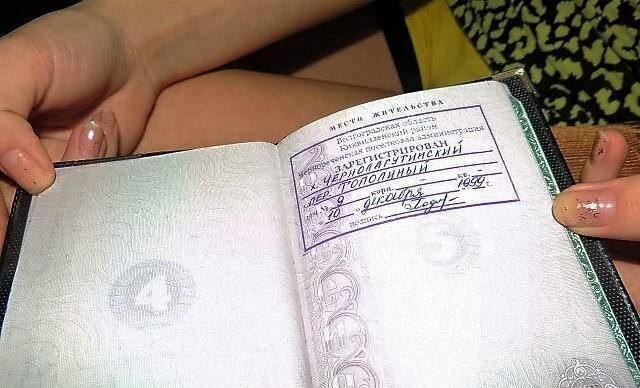

С момента, как Конституционный суд России в 1998 году определил, что регистрация по месту жительства не влияет на права наследования, ситуация значительно изменилась. Ранее наличие прописки не являлось важным фактором при оформлении наследства на недвижимость, однако на практике, суды интерпретировали это правило достаточно строго. Ситуации, когда наследники, даже обладая пропиской в унаследованной квартире, не могли подтвердить свои права, стали частыми.

Нередки случаи, когда квартиры признавались выморочными и передавались государству, если наследника не было в реестре. Примером яркой несправедливости стало недавнее дело, где сын продолжал жить в квартире своей покойной матери и имел регистрацию, но, не оформив право собственности в Росреестре, столкнулся с отказом в признании своих прав.

Что изменилось в практике судов

На фоне подобных казусов, Конституционный суд вынес новое решение 27 мая 2024 года, которое переосмыслило важность регистрации. Теперь суды обязаны учитывать не только наличие прописки, но и факт проживания наследника в квартире после смерти наследодателя. Это означает, что наследник, находясь на законных основаниях в квартире и не отказываясь от вечных прав, может с уверенностью рассчитывать на признание своих прав на наследство.

Практическое значение новых решений

Новая позиция суда придаёт больше значения факту проживания: если наследник был зарегистрирован и жил в квартире умершего, это может стать основой для признания его прав на наследство. Даже если процесс оформления через нотариуса или Росреестр не завершён, это не станет преградой для его прав на наследуемый объект.

Изменения в трактовке значимости регистрации жилья обещают пересмотреть множество схожих дел, гарантируя, что квартира, вероятнее всего, будет возвращена наследнику. Таким образом, регистрации по месту жительства вновь обретают важную роль в праве на наследство и подтверждении прав собственности на жильё.